Я здесь живу...

To be myself is something I do well

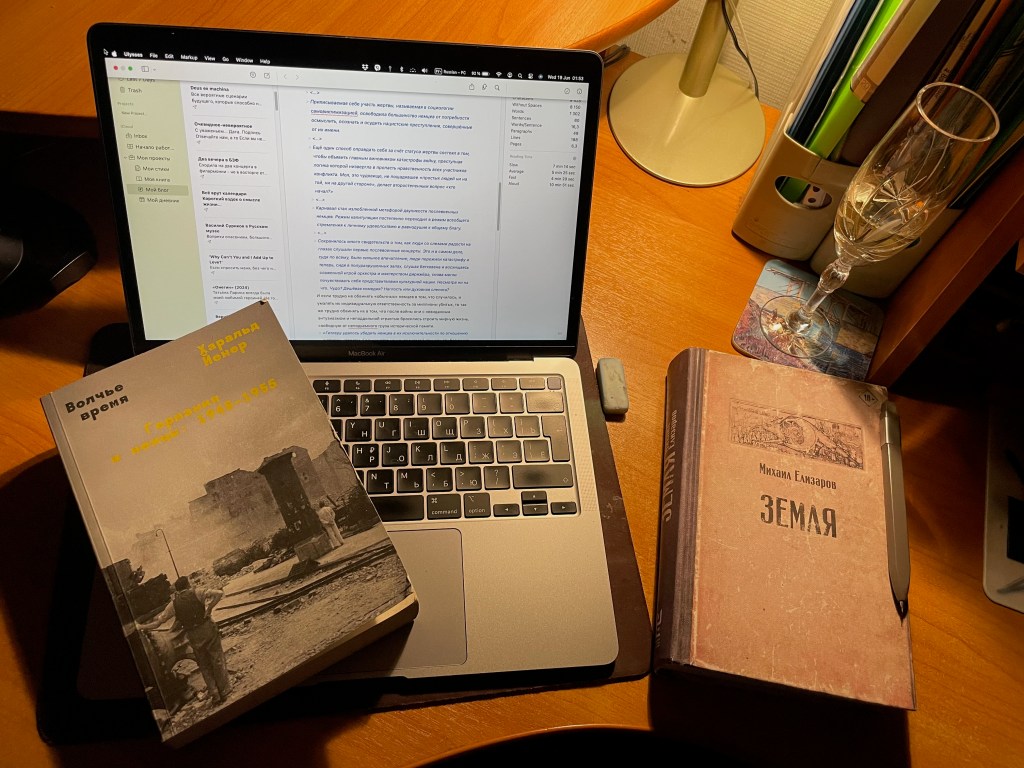

Харальд Йенер. «Волчье время»

Мы — поколение, оторванное от мира, лишённое глубины. Наша глубина — бездна. Мы — поколение, лишённое счастья и родины, поколение, которое ушло, не попрощавшись. Наше солнце — узкий луч, наша любовь жестока, в нашей юности не было юности.

Вольфганг борхерт

Что одному страдания — то другому кино.

Густав Фрёлих.

Я читаю теперь с карандашом, хоть это старомодно и наивно и раньше я этого не делала; каждая вторая книга — non-fiction. Пытаюсь разобраться, что произошло, как с этим жить, можно ли это преодолеть, есть ли будущее. Это занятие неблагодарное, но в данном случае процесс важнее результата: пока я спрашиваю — я существую.

История повторяется гораздо чаще и буквальней, чем представляется на первый взгляд, и этот вывод неутешителен. Обо всем можно прочитать, но нужно признаться себе, что написано именно об этом: наложить кальку и совместить линии, и в растерянности обнаружить, что все случалось до нас и никого ничему не научило.

Целью данной книги была попытка понять причины, по которым большинство немцев при всём высокомерном отрицании индивидуальной вины в то же время избавилось от ментальности, которая сделала нацистский режим возможным.

Это долго казалось парадоксальным, и я всерьез об этом даже не задумывалась, но, похоже, Германия — концептуально едва ли не сама близкая нам европейская страна: по духу, по траектории исторической судьбы, по поиску, обретению и провалу национальной идеи, по числу и природе феноменов массового сознания, граничащих с помешательством, по способности обосновать их с безупречной научной точностью и выстроить из них непротиворечивую систему, по непреодолимому разрыву между высотами личного бытия и пропастью, в которую скатывается общество, по умению уживаться с собственной совестью там, где с ней должно быть труднее всего найти общий язык.

Где та заповедная граница между кощунством и естественным стремлением вернуться к нормальной жизни после пережитого кошмара, — вопрос не праздный.

То, что, несмотря на упорное нежелание дать объективную оценку прошлому и сделать соответствующие выводы, несмотря на массовое возвращение представителей нацистской элиты на прежние посты и должности, в обоих немецких государствах утвердилось очищенное от национал-социализма мировоззрение, — гораздо большее чудо, чем так называемое экономическое чудо.

<…>

Это было совершенно незаслуженное счастье. То, что как восточные, так и западные немцы в течение всего лишь нескольких лет в экономическом плане сумели подняться на вершину соответствующих военно-политических блоков, не имеет ничего общего с исторической справедливостью. Широкое и действенное осуждение истребления миллионов людей ждало своего часа; оно началось лишь с освенцимскими процессами, продолжавшимися с 1963 по 1968 год. «Оптимистически заряженная фраза о том, что «жизнь продолжается», на самом деле отражает проклятие мира: жизнь продолжается, потому что умолкла совесть.

Существует предел того бремени вины, которое способен вынести человек; его нужно найти, осознать, принять и продолжать жить.

Скорбь, признание вины, угрызения совести — необходимые атрибуты раскаяния, но из чего-то должен рождаться свет.

Конечно, это искусство, и невозможно отменить ни Шиллера, ни Бетховена, но и незамысловатое кино, и послевоенные кабаре, напоминающие по разгулу дикие и голодные годы Веймарской республики, и дизайнерские предметы домашнего обихода — маленькие и робкие шаги к возрождению, которые не решиться осудить. Которые были в равной степени нужны и побеждённым, и победителям.

Стремление к психологическому комфорту боролось со стыдом и чаще всего выигрывало. В разглагольствованиях о прошлом открылось множество лазеек, через которые можно было уйти от ответственности. Одна из самых популярных заключалась в убеждении себя в том, что ты стал невольной жертвой национал-социализма, что он оглушил тебя, как наркоз. Люди признавали свою причастность к его злодеяниям лишь в качестве его жертвы.

<…>

Приписываемая себе участь жертвы, называемая в социологии самовиктимизацией, освободила большинство немцев от потребности осмыслить, осознать и осудить нацистские преступления, совершённые от их имени.

<…>

Ещё один способ оправдать себя за счёт статуса жертвы состоял в том, чтобы объявить главным виновником катастрофы войну, преступная логика которой низвергла в пропасть нравственность всех участников конфликта. Мол, это чудовище, не пощадившее «простых людей ни на той, ни на другой стороне», делает второстепенным вопрос «кто начал?»

<…>

Карнавал стал излюбленной метафорой двуликости послевоенных немцев. Режим капитуляции постепенно переходил в режим всеобщего стремления к личному удоволсьтвию и равнодушия к общему благу.

<…>

Сохранилось много свидетельств о том, как люди со слезами радости на глазах слушали первые послевоенные концерты. Это и в самом деле, судя по всему, было сильное впечатление; люди пережили катастрофу и теперь, сидя в полуразрушенных залах, слушая Бетховена и восхищаясь слаженной игрой оркестра и мастерством дирижёра, снова могли почувствовать себя представителями культурной нации. Несмотря ни на что. Чудо? Дешёвая комедия? Наглость или духовная слепота?

И если трудно не обвинять «обычных» немцев в том, что случилось, и умалять их индивидуальную ответственность за миллионы убитых, то так же трудно упрекать их в том, что после войны они с невиданным энтузиазмом и неподдельной страстью бросились строить мирную жизнь, свободную от неподъёмного груза исторической памяти.

«Гитлеру удалось убедить немцев в их исключительности по отношению к другим народам. Большинство наших родителей приняли эту безумную идею, и произошло это не только из-за легкомыслия или доверчивости, но и из-за бессовестности».

<…>

Только около двух десятилетий назад утвердилось понимание того, в какой огромной мере национал-социализм разделяли «совершенно обычные немцы».

Осмысление послевоенного десятилетия спустя поколения, очищенное от посттравматического синдрома и боли открытых военных ран, позволяет понять, как трансформировалось общественное и индивидуальное сознание, как менялись оценки действия и бездействия, как из романтизированных послевоенными фотографами руин до основания разрушенной страны рождалось будущее. Доминантность личного бытия важна в этом, видимо, так же, как отсутствие желания сводить счёты.

«С этого дня буду думать только о себе и своей семье» — приблизительно так многие формулировали свою позицию в отношении всего, что происходило вокруг. «Без меня!» — гласил исторический ответ отдельного, замкнувшегося в себе гражданина на девиз пресловутого народного единства — «Один за всех!»

<…>

Хотя послевоенные немцы были уставшими, раздражёнными и излечившимися от любых националистических эксцессов, их сплочённость и в этом отношении была отмечена постоянством и твёрдостью: они простили себе нацистские преступления. То, что немцы не пытались свести счёты друг с другом, стало вторым феноменом, поразившим победителей.

Что не мешало, однако, относиться как к оказавшимся на территории Германии иностранцам (DP — displaced persons), так и к переселенцам из других регионов более чем враждебно (утешительный вывод — эта ненависть не была продиктована соображениями расизма, однако явление, близкое расизму, развивалось внутри нации: баварцы гнали домой пруссаков и считали восточных немцев в гораздо большей степени заражёнными «коричневой чумой»; крестьяне воспринимали горожан как бандитов, горожане крестьян — как законный объект для разграбления. «Церковные иерархи помогали гражданам избавляться от угрызений совести».

«Появление беженцев выводит привычный мир из равновесия, и всё это происходит не только с беженцами и изгнанниками, но и с другими людьми, в чьи дома они вошли и чей покой нарушили».

<…>

В уменьшении территории Германии бывшие её жертвы, конечно, видели справедливую кару. Но переселенцы по праву спрашивали себя, почему бремя этого наказания должны были нести они одни, ведь они были не единственными виновниками этой войны.

Однако, возможно, одна из причин произошедшего — как раз в принципе «меня это не касается», «я ни в чём не виноват», «это не я».

Неожиданно просто и ясно обнаружены источники немецкого феминизма.

Типичный возвращенец был мрачным, неблагодарным типом. Он валялся на тахте, если таковая имелась, и отравлял жизнь своим близким, которые так долго, с нетерпением ждали его. Он, конечно, страдал, но не упускал возможность дать домочадцам почувствовать всю меру своих страданий. Мало кто из возвращенцев ожидал увидеть свою страну в таком чудовищном состоянии, разбомбленной и оккупированной. А главное — в женских руках.

Мужчины не только развязали войну (хотя среди женской части населения поддержка Гитлера была едва ли не большей), но и проиграли её.

Не менее удивительная и знакомая история — все беды от американского джаза.

Либеральное влияние западных союзников, новые фильмы и книги, абстрактное искусство и джаз с его дикими, возбуждающими ритмами внушали им ужас и отвращение.

<…>

Многие немцы не желали признавать удручающую анархию следствием развязанной Гитлером войны и винили во всём культурную интервенцию, обрушившую на страну лавины нравственной грязи и пошлости.

<…>

В американизации молодёжи словно бы сосредоточился весь позор поражения и заблуждений родителей, искавших в истерической борьбе против «распутства молодёжи», казалось бы, совершенно аполитичную культурную отдушину.

And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.

Больше на Я здесь живу...

Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.

Недавние комментарии