Я здесь живу...

To be myself is something I do well

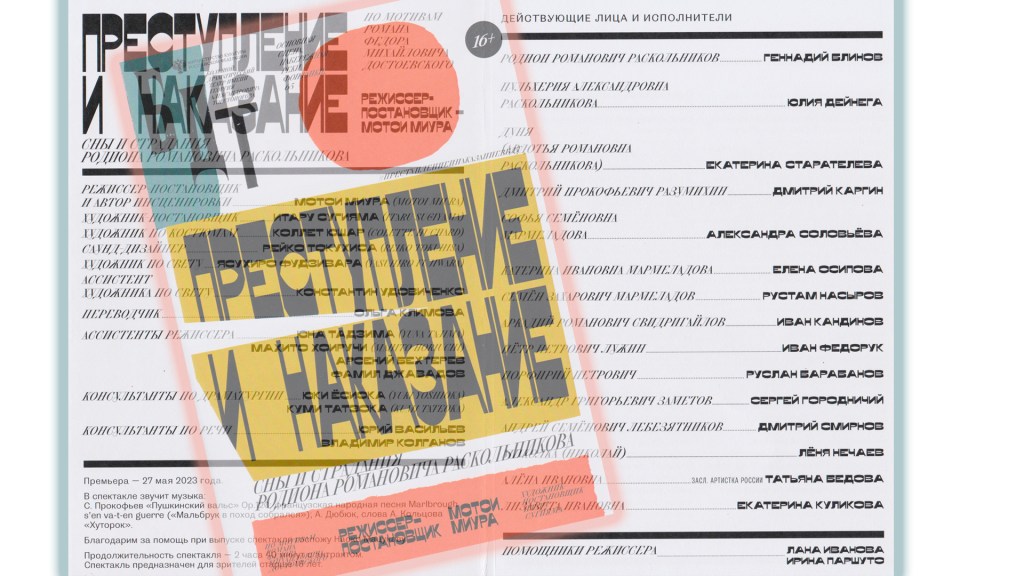

«Преступление и наказание». Мотои Миура. БДТ. 27 октября 2023

«Преступление и наказание» — может быть, самый вненациональный, самый вневременной из романов Достоевского, и поэтому он легко ложится на любую традицию, любую культуру, любую эстетику, с разной степенью детализации и глубины разработки главной темы, которая безальтернативна: тварь я дрожащая или право имею? Этот вопрос присутствует в любой философии, в любой религии, он невероятно универсален и не требует особого языка. Не думаю, что многие всерьёз им задаются (и подозреваю, отчасти именно поэтому Достоевского уважают, но читают редко: его терзания вечны, но неактуальны). Однако, для театральных подмостков это неисчерпаемый источник интерпретаций, при всей, мне кажется, нетеатральности Фёдора Михайловича. Театрален ли Достоевский?

Спектакль Мотои Миуры — своеобразное введение в роман, недлинный трейлер, жирным пунктиром прочерчивающий путь Родиона Романовича из душной каморки на каторгу, через убийство и раскаяние, сквозь страдания и сны — к очищению и спасению души. Эпизоды убедительно подобраны, акценты аккуратно расставлены.

Вскрик, предваряющий каждую реплику в спектакле, — как кавычки, открывающие цитату, значок хэштега, за которым следует суть. Если этот приём нужен был затем, чтобы вскрыть надрыв и вывести зрителя из состояния сонного равновесия, то эффект получился прямо противоположным — к крику привыкаешь и перестаёшь его замечать, он становится одним из многих звуков в богатой, изумительно достоверно воссозданной звуковой палитре Владимирской площади, Кузнечного рынка, Разъезжей, пяти углов, он перестаёт что-то значить в шуме толпы, сливаясь с цоканьем копыт, скрежетом колёс, сплетнями и пересудами.

Толкотня многочисленных, как с удивлением обнаруживаешь, героев на фоне стены петербургского колодца, лестниц, дверей быстро погружает в пространство спектакля. Бессознательно «Преступление и наказание» всегда казался мне романом камерным, противостоянием Раскольникова и Порфирия Петровича, хотя, конечно, это не так, и в спектакле Миуры это обнаруживается сразу (а Порфирия Петровича в нём как будто и нет). Зато есть Лужин: такой ли он был в самом деле, нет ли, я, к стыду своему, не помню. Сцену с его разоблачением тоже помню смутно, как и Лебезятникова, как и Разумихина. Наверное, это верный признак, что пора перечитывать.

Этот спектакль — как будто без игры актёров, где она, если и не становится неважной, то отходит на второй план, уступая место — нет, не режиссёру — театру как действу, довольно статичному, предельно условному, выстраивающему жёсткий каркас сюжета, сконцентрированному на внешнем (слова, движения, позы) и прячущему за ним внутреннее. Я имею смутное представление о театре кабуки, но, мне кажется, что-то есть от него в этом «Преступлении и наказании». Хорошо это или плохо, уместно или нет, судить не берусь, но непривычный (для меня, коль скоро я не завсегдатай театральных залов и из театральных трендов, течений, контекста, моды, скорее всего, выпадаю) театральный язык заставляет с интересом следить за происходящим на сцене. Этот живой интерес к тому, как разговаривают со зрителем, стал, пожалуй, важнее того, о чём говорят, важнее тем, проблем и выводов: они стары, как мир, и только способ выражения имеет значение. И только он доставляет подлинное удовольствие, превращаясь в последнее прибежище становящегося, как ни прискорбно это признавать, махровым эстетом.

Больше на Я здесь живу...

Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.

Недавние комментарии