Я здесь живу...

To be myself is something I do well

Совесть художника

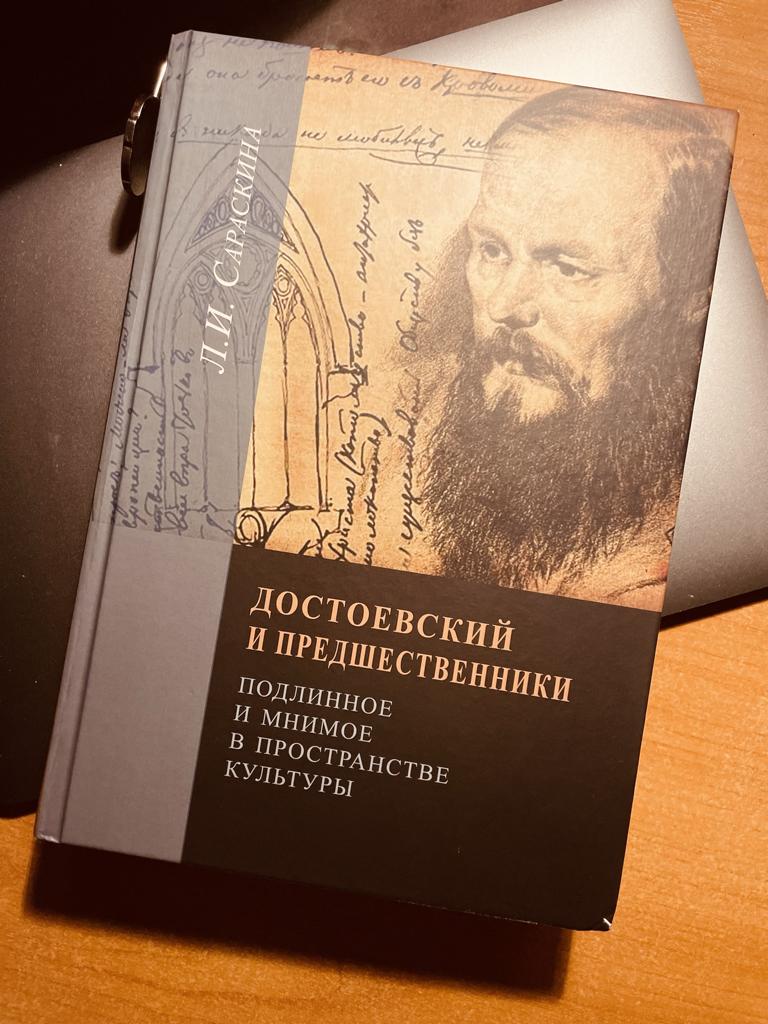

Людмила Сараскина. «Достоевский и предшественники: подлинное и мнимое в пространстве культуры»

Вместо кино — книга о кино. Литературные страницы кинематографа, зазеркалье зазеркалья, пространство многомерных искажений. Когда в фокусе внимания писатель, невероятные вещи подчас творятся в кадре, а уж когда поэт! по-моему, многие не понимают поэзии вовсе: она абстрактнее и хуже приспособлена к конкретной аудиовизуальной реальности, с ней труднее совладать даже в чисто книжном виде. Если сказать взрослому человеку, что читаешь или — ещё хлеще — учишь, или — не приведи господи! — пишешь стихи, в лучшем случае во взгляде промелькнёт недоумение, смешанное с плохо скрываемым презрением: какая глупость! Несмотря на то, что каждый из нас с детства существует в окружении рифм и отчасти рифмоплёт, способность воспринимать поэзию, оставаясь во врождённом состоянии, не развиваясь, быстро и безвозвратно отмирает. Но поэты и стихи продолжают волновать, давно знакомые порой даже больше, чем вновь открытые.

Я искала фрагмент из давно читанной, кажется, в «Искусстве кино» статьи Людмилы Сараскиной (возможно, из интервью с ней) о «Достоевском» (сериал Владимира Хотиненко по сценарию Эдуарда Володарского), о художественной правде и достоверности. И попалась эта книга — «Достоевский и предшественники: подлинное и мнимое в пространстве культуры».

Предшественников у Достоевского много, и сам он впервые упоминается ближе к середине увесистого тома. При этом в ней — удивительная по своей неожиданности встреча с Пушкиным, там, где её совсем не ждёшь, тогда, когда меньше всего к ней готов, прекрасная в своей случайности, светлая, яркая вспышка, утешительная в любых обстоятельствах. (Хотя так-то разобраться: что необычного в том, что среди предшественников Фёдора Михайловича оказывается Александр Сергеевич? в том, что он нет-нет, да и промелькнёт на страницах любой из книг о русской литературе?)

Неразгаданный гений/демон Лермонтова, мрачный, непознанный, метущийся, дерзкий, и эта странная дуэль с Мартыновым.

Сверх-романтизм Байрона вперемешку с дьявольски порочным донжуанством (то ли полуправда, то ли наглая ложь), бурей неукротимых страстей (то ли абсолютно вымышленных, то ли чуть приукрашенных), готическим (почти «Багровый пик») налётом истории, никогда не бывшей на берегу Женевского озера. О Байроне захотелось посмотреть «Байрона» с Джонни Ли Миллером.

Я уже добралась до Гоголя, которого кинематограф не обходил своим вниманием, бурно, с фанатизмом снимая и его самого, и всё, что им написано, не читая при этом последнего совсем или почти, или читая шиворот-навыворот, задом-наперёд, по диагонали, через строку, произвольно выбрасывая и комбинируя, что под руку попадётся.

Взаимоотношения кино и литературы нелинейны и причудливы, но когда доходит дело до пишущей братии, и вовсе что-то несусветное рождается на свет. В самом деле, как показать его, человека сочиняющего? как просто понять?

В книге Людмилы Сараскиной нет ответов, но есть вопросы, которые должен, не может не задавать себе художник, снимающий о Пушкине, Лермонтове, Байроне, Гоголе, Достоевском. Пожалуй, именно это, отсутствие привычки себя спросить, раздражает в современных киношниках больше всего. Беспардонность собственного мнения грандиозна: наличие безграничного эго при отсутствии мыслящего самокритичного субъекта (который, в действительности, только и может сформулировать то, что становится мнением, взглядом, хотя бы точкой зрения, а не бреднями возомнившего себя художником, на всё имеющим право, вопиющего невежества).

Главный вопрос Раскольникова как нельзя лучше отражает реалии современного (да и не только) байопика, но его редко задают себе самоуверенные клепатели громких экранных интриг и разоблачений. До эпилога романа и подавно добираются немногие — остальные же с успехом отсекают его как лишнюю, ненужную, мешающую часть. Сомнение — помеха делу. Как и знание — многия печали.

Книга этим далеко не исчерпывается, но, может быть, самое ценное в ней — о совести художника, о границах дозволенного, о том, на что право имеется (и чем оно может быть заслужено), а на что — никогда и ни при каких условиях.

Исследования Людмилы Сараскиной всегда нравились мне этим тонким чувством позволительного, бережным отношением к предмету, в основе которых — глубокое знание материала, огромная работа, проделанная до того, как написано первое слово. Живой язык, совсем не похожий на мёртвую академичную заумь некоторых литературоведов, создающих непреодолимую дистанцию между классической литературой и обыкновенным читателем, приглашает к диалогу, к размышлению, в круг проблем, над которыми он, может, и не задумывался никогда, о существовании которых, может, и не догадывался, которых раньше не замечал.

Но однажды разбуженное сознание затруднительно усыпить: будучи растревоженным и взволнованным, оно продолжает пытливо всматриваться в окружающий мир, в людей, в себя в поисках вечных вопросов и новых ответов.

Недавние комментарии